Contents

坂本龍馬の和歌

和歌

世の中の事をよめる

さてもよににつつもあるか大井川くだすいかだのはやきとしつき

恋

きえやらぬ思ひのさらにうぢ川の川瀬にすだく蛍のみかは

みじか夜をあかずも啼てあかしつる心かたるなやまほととぎす

*

文開く衣の袖はぬれにけり 海より深き 君が美心

世の人はわれをなにともゆはばいへわがなすことはわれのみぞしる

春くれて五月まつ間のほととぎす初音をしのべ深山べの里

湊川にて

月と日のむかしをしのぶみなと川流れて清き菊の下水

明石にて

うき事を独明しの旅□磯うつ浪もあわれとぞ聞 *脱字の部分は「枕」が入ると考えられる。旅枕とは、旅先で眠ることを意味する。

*

人心けふやきのふとかわる世に独なげきのます鏡哉

嵐山夕べ淋しく鳴る鐘に こぼれそめてし木々の紅葉

ゆく春も心やすげに見ゆるかな 花なき里の夕暮の空

こゝろからのどけくもあるか野辺ハ猶 雪げながらの春風ぞ吹

丸くとも一かどあれや人心 あまりまろきはころびやすきぞ

奈良崎将作に逢ひし夢見て

面影の見えつる君が言の葉を かしくに祭る今日の尊さ

父母の霊を祭りて

かぞいろの魂やきませと古里の 雲井の空を仰ぐ今日哉

*

ゑにしらが艦寄するとも何かあらむ 大和島根の動くべきかわ

常磐山松の葉もりの春の月 あきハあはれと何をもいけん

世と共にうつれば曇る春の夜を 朧月とも人は言ふなれ

土佐で詠む

さよふけて月をもめでし賤の男の 庭の小萩の露を知りけり

伏見より江戸へ旅立つとき

又あふと思ふ心をしるべにて 道なき世にも出づる旅かな

淀川を遡りて

藤の花今をさかりと咲きつれど 船いそがれて見返りもせず

泉州名産挽臼

引臼の如くかみしもたがはずば かかる憂目に逢はまじきもの

坂本龍馬とは

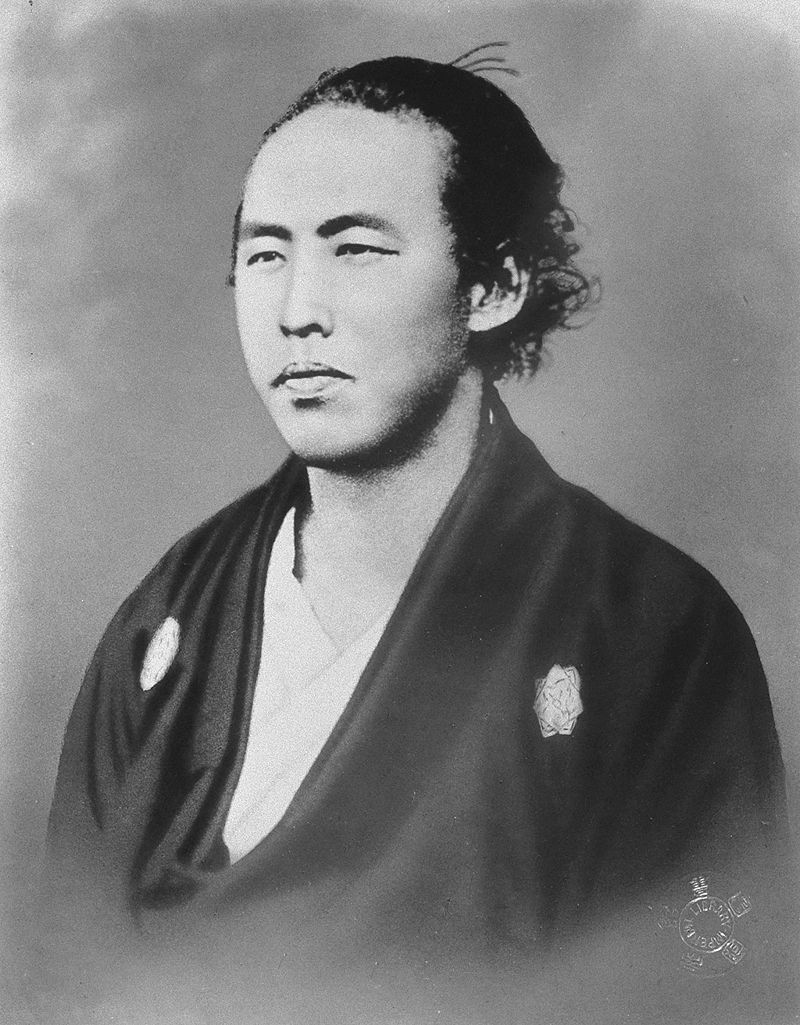

坂本龍馬の肖像写真

坂本龍馬の肖像写真

坂本龍馬は、幕末の志士、土佐藩の郷士。通称は龍馬。薩長同盟の成立に奔走し、倒幕および明治維新に関与。

天保6年(1836年)に生まれ、慶応3年(1867年)に死没。大政奉還の一ヶ月後に暗殺される。

坂本龍馬は、土佐藩の下級武士の次男に生まれる。下級武士の家庭であったものの、商家出身だった坂本家は分家の際の財産分与のおかげで非常に裕福でもあった。

龍馬は19歳の頃、剣術を極めるために江戸に修行に出る。江戸での修行中に、米国からペリーの乗った黒船が来航し、この海外の脅威が、天皇を尊び外人を排除する、尊皇攘夷の思想の高まりに繋がる。

一度土佐に戻るも、尊皇攘夷の運動が各地で起こるなかで、坂本龍馬は土佐藩を脱藩し、再び江戸に向かう。

江戸で、勝海舟の暗殺を狙った龍馬は、その場で勝海舟に説得され、感銘を受けると、勝に弟子入りを志願。

外国を排除するのではなく、海軍を創設し、外国と対等に渡り合いたいと考えるようになる。

その後、龍馬は薩長同盟のために奔走。大政奉還の実現にも影響を与える。

しかし、大政奉還の一ヶ月後に、坂本龍馬は京都の近江屋で暗殺される。暗殺の犯人は諸説あるが、未だ謎のままとなっている。

和歌に関して言うと、坂本龍馬は幼い頃から和歌に親しみ、恋女房のおりょうとも和歌のやりとりをしている。