三好長慶〜歌連歌ぬるき者ぞといふ人の梓弓矢を取りたるもなし〜意味と解釈

和歌

〈原文〉

歌連歌ぬるき者ぞといふ人の梓弓矢を取りたるもなし

〈現代語訳〉

和歌や連歌をする人は軟弱者だという人もいるが、そういう武士に限って弓矢をとってふれることもない。

概要

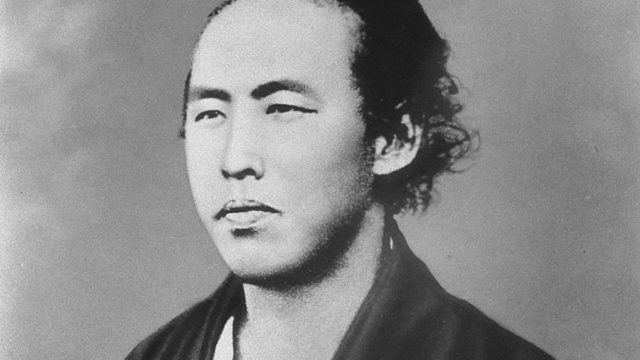

三好長慶

三好長慶

三好長慶は、大永2年(1522年)に生まれ、永禄7年(1564年)死没の畿内、阿波国の戦国大名です。

当初、細川晴元政権を支えるものの、のちに晴元を京都から追放し、さらに将軍足利義晴を逃亡させ、三好政権を樹立します。

歌会などの行儀が素晴らしいと評判で、連歌の会では、死体に喩えられるほどに動かず、暑さがひどいときには傍らに置いた扇を取って仰ぎ、また畳の目一分と違わずもとの場所に置いた、という逸話も残っています。

その三好長慶の和歌、「歌連歌ぬるき者ぞといふ人の梓弓矢を取りたるもなし」は、現代語訳すれば、「和歌や連歌をする者は軟弱だという人もいるが、そういう武士に限って弓矢も大したことがない」という意味になります。

武将にとって必要なのはあくまで「武」で、「文」など大したものではないと軽視し、教養人であった三好長慶のことを文弱とあげつらう者たちに向け、反論の意味も込めて詠んだ和歌と言えるでしょう。

現代風に分かりやすく言えば、賢いばかりで弱いじゃないか、賢さがなんだ、という人間に、そんなことを言っている人間は力もない、文武両道の大切さを分かっていない人間は大したことがない、といった意味合いもあるかもしれません。

歌中に登場する梓とは、カバノキ科の落葉高木で、梓の木で作った弓のことも指し、弓にまつわる言葉の枕詞として使用されます。